南海トラフ地震は、いつか必ず起こる地震

南海トラフ地震について、政府の機関である地震調査研究推進本部は、予測される発生確率を発表していますが、それはまさに驚くべきものです。

「南海トラフを震源域とするM8~M9クラスの地震が、30年以内に、70%~80%の確率で発生する」

上記リンク先の、地震調査研究推進本部のサイトを是非ご覧になってください。

南海トラフ地震は、「起こるかもしれないし、起こらないかもしれない」というものではなく、「いずれ必ず起こるもの」ととらえるべきものです。

そして、その発生が30年以内である確率が、70%~80%ということです。

「起こるかどうか」ではなく、「いつ発生するのか、どう対策するのか」に焦点をあてるべきものなのです。

「いずれ必ず発生する」と言えるその理由は、この地震のメカニズムにあります。

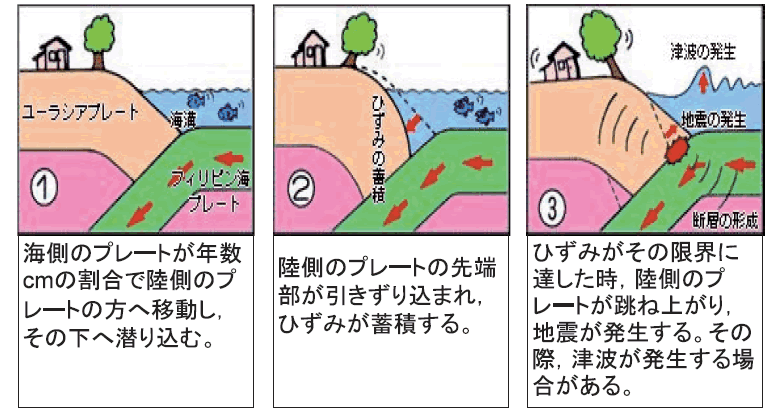

いわゆる『南海トラフ地震』と呼ばれる地震は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの2つがぶつかっている場所を震源とする地震です。

2つのプレートがぶつかり、フィリピン海プレートが沈み込むことによって、プレートにひずみが生じます。そのひずみが蓄積すると、いずれ限界が生じ、プレートの先端が跳ね上がることで地震を発生させます。(このタイプの地震は海溝型地震と呼ばれています。)

海溝型地震の発生メカニズム (出典:内閣府 防災情報のページ)

プレートの沈み込みはずっと続いていくもので、止まることはありません。

ですから、南海トラフの領域は、ひずみの蓄積と、そのひずみが開放されることによる地震の発生を繰り返す運命にあるのです。

言い換えれば、南海トラフ地震に相当する大地震は、大昔から何度も繰り返し発生してきたものなのです。

下図は、南海トラフを震源とする過去の大地震の発生状況を表したものです。

今から最も近いものは、昭和東南海地震(1944年)、および、昭和南海地震(1946年)と考えられています。

過去の地震の発生状況 (出典:地震調査研究推進本部)

「南海トラフを震源域とするM8~M9クラスの地震が、30年以内に、70%~80%の確率で発生する」

私たちはこの情報をどうとらえるべきなのでしょうか?

「自分が生きている間には必ず大地震が発生する」

そう考え、それを前提として災害と向き合っていくのが妥当といえるのではないでしょうか?

できることから災害対策を始めていく

大地震が起こることが、もし事前にわかっていたとしたら、私たちにできることは何でしょうか?

地震そのものを止めることができればいいのですが、それは不可能です。

私たちにできるのは、災害に対して「備えること」です。

では、どう備えていけばいいのでしょうか?

このサイトでは、地震やその他自然災害に対して、どう向き合うべきか、どう備えればいいかの情報を提供しています。

そういった情報を活用していただき、いまできることから災害への対策をしていきましょう。